科研发现:为啥外国人学汉语总是“不着调”?

科研发现:为啥外国人学汉语总是“不着调”?

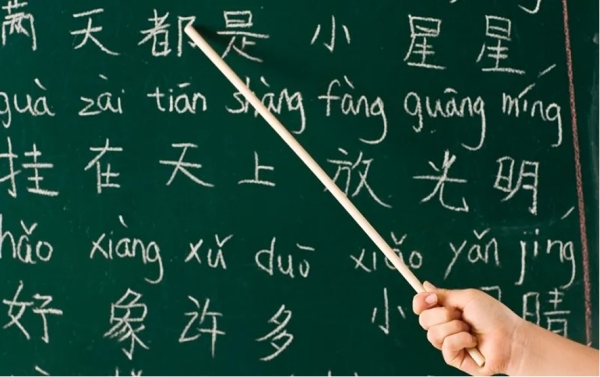

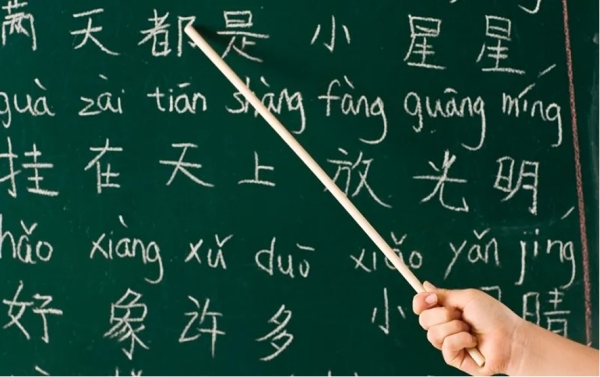

图片来源:weiweics.com

目前全世界共有7000多种语言,这些语言各有特征,如英语遵循规范的主语-动词-宾语语言结构,汉语用声调表达词汇的不同语义。但如此多种多样又各具特色的语言是如何进化发展至今的?除去地理及历史原因,遗传基因是否在语言发展过程中起作用?多年来,语言学家、人类学家和进化科学家都想解决这个问题。

有学者认为,基因和语言特征是共同进化的,即一种语言特征之所以会出现或保留,是因为使用这种语言的人在遗传上倾向于增强处理这种特征的能力——被称为语言进化的基因偏倚假说。但是该假说争议很大,目前仍缺乏直接证据。

近期,发表在《科学·进展》上的一项研究表明,DNA 的细微差异会影响一个人感知声调的能力。该研究首次为语言进化的基因偏倚假说提供了直接证据,更为基因在语言进化中的潜在影响提供了确凿的证据。香港中文大学的认知神经科学家、该论文的第一作者黄俊文(Patrick Wong)说:“我们首次发现了基因变异与语言特征有关的直接证据。”他补充说,“这一观点对那些有语言障碍的人具有重要的现实意义。”

语言进化的潜在机制

黄俊文和他的同事并不是第一个提出基因多样性可能推动语言进化的人。早在2007年,英国爱丁堡大学的研究者已经证实基因和声调之间存在一定相关性,他们分析了全球49个群体的983个等位基因和26个语言特征的大型数据集,发现即使在控制了地理和历史因素之后,仍有两个基因和声调之间存在显著的相关性——ASPM和MCPH1这两个基因衍生的等位基因频率较低的人群更有可能使用声调语言。声调语言占世界语言的至少一半,且集中在中国、东南亚和中非以及其他地区。然而,此项研究着重于群体水平的研究,没有开展实验研究基因的具体功能。

图片来源:pixabay

在这项新的研究中,黄俊文和他的同事们对400名中国粤语区人士进行了听力测试,以确定每个参与者区分粤语6个声调的熟练程度。同时,他们测试了参与者的智商、记忆力以及对音调和韵律的感知能力。研究人员对参与者的唾液样本进行了基因分析,发现3个基因的9种变异与音调感知有关,还有7个基因的13种变异在一般语言处理中起作用。ASPM 基因有两种变异,形成T和C两个等位基因,在欧洲人中的基因频率分别为59%和 41%,而在此项研究的400多名中国人中分别为84%和16%。研究表明,T 等位基因增强了以声调语言为母语的中国人的声调感知能力。研究同时发现,测试人群中的70%,都有TT变异(由两个碱基胸腺嘧啶副本组成),这证实了它在讲粤语的人群中的突出地位。

然而,基因对声调感知的整体影响仍然很小,远不如智商和音乐训练背景,特别是后者。研究发现,在同样没有声调语言经验的前提下,音乐家能更好地学习声调语言,他们的听觉系统比很少或没有音乐训练的人更准确地编码声调。然而,在排除了音乐训练和教育背景的影响后,使用粤语的人比使用法语和英语的人在对音调(而不是节奏)的感知上更强。虽然基因造成的影响不大,但是经过多年的使用后,细微的基因差异可以产生显著的影响,黄俊文说:“我们的研究提供了基因—声调关联的直接证据,同时揭示了语言进化的潜在机制。”

音乐的力量

除了为语言进化的遗传偏倚假说提供直接证据外,本研究还可能具有临床和教育意义。例如,语言障碍通常会导致讲声调语言的人对音高的感知出现问题,因此临床医生有可能在早期基因筛查中利用ASPM和其他基因,来识别有此类障碍风险的儿童。ASPM与声调感知有关,这一事实也表明,任何用于筛查语言障碍的基因测试都应该根据所讲语言的不同,针对特定人群量身定制。黄俊文说:“没有放之四海而皆准的解决办法。”

这项新研究也提示了对某些语言障碍的可能干预方法。黄俊文和他的同事分析发现,任何形式的音乐训练(包括像儿童钢琴课一样简单的音乐训练),都能增强那些不携带ASPMs TT变异的参与者的声调感知能力。黄俊文说:“对于那些使用声调语言并且有语言障碍风险的人来说,小提琴或声乐课可能是一种早期干预。”

“基因测试不仅涉及测试,更是关于干预措施的计划。” 他表示,“对我来说,未来可能利用这一方法对高危人群进行干预,是其中最令人兴奋的部分。”

图片来源:pixabay

此研究也可能对个性化学习有所启示。研究人员研究了音乐训练对T和C等位基因携带者声调的潜在差异调节作用。由于T等位基因有利于声调感知,音乐训练可能不太可能改善T等位基因携带者的声调感知。音乐训练似乎与基因型相互作用,因此就音乐训练的音调增强效果而言,C等位基因携带者似乎从音乐训练中获益更多。对于个性化学习来说,这意味着C等位基因的携带者应该考虑接受音乐训练,以预防潜在的声调感知障碍并加强学习。

哈佛大学的语言科学家达米安·布拉西(Damian Blasi)虽然没有参与这项研究,但他也认为微小的基因效应可能会导致语言产生变化。但他强调,还有很多问题仍待研究。布拉西说:“我不指望任何一项研究能够明确地证明语言变化的本质原因,这项研究也不例外。”

“黄俊文的研究是该领域的一大进步,因为它使用了比之前工作更合理的实验设计和更大的样本。”苏黎世大学的语言学家巴尔塔萨·比克尔(Balthasar Bickel)评价, “同时,这项研究还强调了生物学家和语言学家之间需要比传统上更紧密的合作。”

翻译:刘平平

审校:魏潇

引进来源:科学美国人

引进链接:https://www.scientificamerican.com/article/a-gene-may-help-discern-language-tone-differences-is-it-shi-or-shi/

本文来自:环球科学

关注【深圳科普】微信公众号,在对话框:

回复【最新活动】,了解近期科普活动

回复【科普行】,了解最新深圳科普行活动

回复【研学营】,了解最新科普研学营

回复【科普课堂】,了解最新科普课堂

回复【科普书籍】,了解最新科普书籍

回复【团体定制】,了解最新团体定制活动

回复【科普基地】,了解深圳科普基地详情

回复【观鸟知识】,学习观鸟相关科普知识

回复【博物学院】,了解更多博物学院活动详情

图片来源:weiweics.com

目前全世界共有7000多种语言,这些语言各有特征,如英语遵循规范的主语-动词-宾语语言结构,汉语用声调表达词汇的不同语义。但如此多种多样又各具特色的语言是如何进化发展至今的?除去地理及历史原因,遗传基因是否在语言发展过程中起作用?多年来,语言学家、人类学家和进化科学家都想解决这个问题。

有学者认为,基因和语言特征是共同进化的,即一种语言特征之所以会出现或保留,是因为使用这种语言的人在遗传上倾向于增强处理这种特征的能力——被称为语言进化的基因偏倚假说。但是该假说争议很大,目前仍缺乏直接证据。

近期,发表在《科学·进展》上的一项研究表明,DNA 的细微差异会影响一个人感知声调的能力。该研究首次为语言进化的基因偏倚假说提供了直接证据,更为基因在语言进化中的潜在影响提供了确凿的证据。香港中文大学的认知神经科学家、该论文的第一作者黄俊文(Patrick Wong)说:“我们首次发现了基因变异与语言特征有关的直接证据。”他补充说,“这一观点对那些有语言障碍的人具有重要的现实意义。”

语言进化的潜在机制

黄俊文和他的同事并不是第一个提出基因多样性可能推动语言进化的人。早在2007年,英国爱丁堡大学的研究者已经证实基因和声调之间存在一定相关性,他们分析了全球49个群体的983个等位基因和26个语言特征的大型数据集,发现即使在控制了地理和历史因素之后,仍有两个基因和声调之间存在显著的相关性——ASPM和MCPH1这两个基因衍生的等位基因频率较低的人群更有可能使用声调语言。声调语言占世界语言的至少一半,且集中在中国、东南亚和中非以及其他地区。然而,此项研究着重于群体水平的研究,没有开展实验研究基因的具体功能。

图片来源:pixabay

在这项新的研究中,黄俊文和他的同事们对400名中国粤语区人士进行了听力测试,以确定每个参与者区分粤语6个声调的熟练程度。同时,他们测试了参与者的智商、记忆力以及对音调和韵律的感知能力。研究人员对参与者的唾液样本进行了基因分析,发现3个基因的9种变异与音调感知有关,还有7个基因的13种变异在一般语言处理中起作用。ASPM 基因有两种变异,形成T和C两个等位基因,在欧洲人中的基因频率分别为59%和 41%,而在此项研究的400多名中国人中分别为84%和16%。研究表明,T 等位基因增强了以声调语言为母语的中国人的声调感知能力。研究同时发现,测试人群中的70%,都有TT变异(由两个碱基胸腺嘧啶副本组成),这证实了它在讲粤语的人群中的突出地位。

然而,基因对声调感知的整体影响仍然很小,远不如智商和音乐训练背景,特别是后者。研究发现,在同样没有声调语言经验的前提下,音乐家能更好地学习声调语言,他们的听觉系统比很少或没有音乐训练的人更准确地编码声调。然而,在排除了音乐训练和教育背景的影响后,使用粤语的人比使用法语和英语的人在对音调(而不是节奏)的感知上更强。虽然基因造成的影响不大,但是经过多年的使用后,细微的基因差异可以产生显著的影响,黄俊文说:“我们的研究提供了基因—声调关联的直接证据,同时揭示了语言进化的潜在机制。”

音乐的力量

除了为语言进化的遗传偏倚假说提供直接证据外,本研究还可能具有临床和教育意义。例如,语言障碍通常会导致讲声调语言的人对音高的感知出现问题,因此临床医生有可能在早期基因筛查中利用ASPM和其他基因,来识别有此类障碍风险的儿童。ASPM与声调感知有关,这一事实也表明,任何用于筛查语言障碍的基因测试都应该根据所讲语言的不同,针对特定人群量身定制。黄俊文说:“没有放之四海而皆准的解决办法。”

这项新研究也提示了对某些语言障碍的可能干预方法。黄俊文和他的同事分析发现,任何形式的音乐训练(包括像儿童钢琴课一样简单的音乐训练),都能增强那些不携带ASPMs TT变异的参与者的声调感知能力。黄俊文说:“对于那些使用声调语言并且有语言障碍风险的人来说,小提琴或声乐课可能是一种早期干预。”

“基因测试不仅涉及测试,更是关于干预措施的计划。” 他表示,“对我来说,未来可能利用这一方法对高危人群进行干预,是其中最令人兴奋的部分。”

图片来源:pixabay

此研究也可能对个性化学习有所启示。研究人员研究了音乐训练对T和C等位基因携带者声调的潜在差异调节作用。由于T等位基因有利于声调感知,音乐训练可能不太可能改善T等位基因携带者的声调感知。音乐训练似乎与基因型相互作用,因此就音乐训练的音调增强效果而言,C等位基因携带者似乎从音乐训练中获益更多。对于个性化学习来说,这意味着C等位基因的携带者应该考虑接受音乐训练,以预防潜在的声调感知障碍并加强学习。

哈佛大学的语言科学家达米安·布拉西(Damian Blasi)虽然没有参与这项研究,但他也认为微小的基因效应可能会导致语言产生变化。但他强调,还有很多问题仍待研究。布拉西说:“我不指望任何一项研究能够明确地证明语言变化的本质原因,这项研究也不例外。”

“黄俊文的研究是该领域的一大进步,因为它使用了比之前工作更合理的实验设计和更大的样本。”苏黎世大学的语言学家巴尔塔萨·比克尔(Balthasar Bickel)评价, “同时,这项研究还强调了生物学家和语言学家之间需要比传统上更紧密的合作。”

翻译:刘平平

审校:魏潇

引进来源:科学美国人

引进链接:https://www.scientificamerican.com/article/a-gene-may-help-discern-language-tone-differences-is-it-shi-or-shi/

本文来自:环球科学

关注【深圳科普】微信公众号,在对话框:

回复【最新活动】,了解近期科普活动

回复【科普行】,了解最新深圳科普行活动

回复【研学营】,了解最新科普研学营

回复【科普课堂】,了解最新科普课堂

回复【科普书籍】,了解最新科普书籍

回复【团体定制】,了解最新团体定制活动

回复【科普基地】,了解深圳科普基地详情

回复【观鸟知识】,学习观鸟相关科普知识

回复【博物学院】,了解更多博物学院活动详情

做科普,我们是认真的!

扫描关注深i科普公众号

加入科普活动群

- 参加最新科普活动

- 认识科普小朋友

- 成为科学小记者

会员登录

会员登录