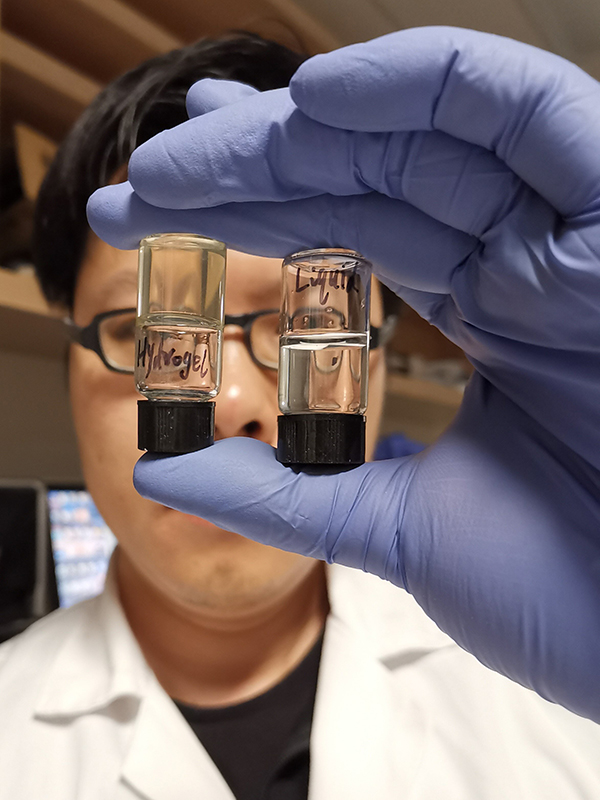

蛋清液报告第一作者Qiang Chang在曼尼托巴大学Malcolm Xing实验室手持蛋清水凝胶和液体样品。 (图片来源:Xing)

对于从生理特征监测到免提用户界面等一系列应用,令人向往的前景是设备外形柔韧,佩戴舒适,响应灵敏可测量脉冲,并且外观透明不易被察觉。然而,符合这些性能要求的材料仍然难以实现。许多研究都关注于合成的导电聚合物或与柔性或弹性基材结合的导电纳米材料,但截至目前,还没有一种材料能够同时满足这些应用在电子,光学和机械方面的要求。如今,加拿大和中国的研究人员在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上的报告表明,一种从蛋清中提取的物质可能会比其替代品更加经济和环保。

这是加拿大曼尼托巴大学的研究员Malcolm Xing在思考生物粘合剂时,首次把目光投向蛋清。Xing说:“有一天,我敲碎鸡蛋准备做吃的,我发现蛋清透明粘稠,且始终附着在内壳上。”进一步研究表明,由蛋清形成的水凝胶粘合剂即使在水下也能承受6千克的重量。而当水凝胶中交联的蛋清氨基酸链尚未定型时,惊喜继续出现。邢和他的合作伙伴发现,在蛋清中加入使之形成水凝胶的碱溶液,最终会引发进一步相变,蛋清从凝胶变回液体,而这种液体恰好具有高透明度、离子导电性和低黏度,有利于柔性电子器件发展。

蛋清中的蛋白质含有丰富的羧基,这也是Xing和他的合作伙伴在之前的研究中观察所得。当加入碱性溶液时,羧基会形成羧基离子,从而改变分子之间的静电相互作用,使它们重新排列和交联,形成在稀碱溶液中稳定的凝胶。然而,当这种水凝胶一直浸泡在碱性溶液中,它便开始水解,从而再次改变氨基酸链的结构,形成液体。Xing表示:“我们是首个报道了碱性溶液在整个蛋清的液-固-液转变过程中,具有构造和破坏的双面性作用的团队,碱性溶液在此好比雅努斯(Janus:罗马人的门神)。”

打败竞争对手 纳米材料复合材料和导电高分子材料,其透明度都被限制在90%左右。拉伸也是一个问题。纳米材料可以借助一种通常并不导电的弹性材料提供导电通路,但该材料易聚合,拉伸这种材料最终会导致通路断裂。将诸如导电高分子材料之类的物质与弹性体结合,由于材料特性不匹配,会导致行为上的滞后变化,这就成了问题。研究液体金属,是研究人员的另一种解决方案,液体金属的低黏度可防止出现机械失配问题,但其透明度进一步受到限制,约为85%。

分别来自加拿大曼尼托巴大学和中国南方医科大学的Xing、Feng Lu及其合作伙伴,对水凝胶形成的蛋清液进行化学表征,测得其透明度为99.8%,属于超高透明度。Xing将其归因于水占比高(95%),而水本身就是透明的。其次水凝胶含水的网络虽然有部分反光,但是由于该网络在凝胶-溶胶转变过程中会消失,因此蛋清液比水凝胶透明度更高。

水凝胶向液体的转化也使电导率从16.9 S m-1增加到20.4 S m-1。较硬的水凝胶在液化前很容易进行3-D打印,这在用弹性聚合物生产弹性电子设备混合结构时非常方便。当液体被封装在弹性体通道中时,所生产的材料的电阻率,与应变率成正比,与横截面面积成反比,并且这种复合材料在反复拉伸和松弛后的滞后率非常低,仅为0.77%。Xing表示:“当我们把蛋清液用作可穿戴电子设备的导体时,可忽略不计的滞后作用是个很大的惊喜,这种简单的材料和设计能获得这样的性能并不容易。”

研究人员在一系列设备中利用了这些应变响应电子特性。他们展示了一种手腕脉搏监测器,可以测定血管功能更为精细的细节,例如放射增强指数和脉搏通过时间。他们制作了一个用户界面,可以读取面部表情,且用手腕轻轻一弹就能驱使无线电遥控玩具车。最后,他们将蛋清液和弹性体结构融入到纳米发电机设备中,该设备可以响应拍手来打开LED。未来的研究重点是开发蛋清液作为软性机器人和人造肌肉的智能材料。

作者:Anna Demming

翻译:李雅婷

校对:董子晨曦

引进来源:美国物理学家组织网

引进链接:https://phys.org/news/2020-05-d-egg-whites-outperform-flexible.html

关注【深圳科普】微信公众号,在对话框:

回复【最新活动】,了解近期科普活动

回复【科普行】,了解最新深圳科普行活动

回复【研学营】,了解最新科普研学营

回复【科普课堂】,了解最新科普课堂

回复【科普书籍】,了解最新科普书籍

回复【团体定制】,了解最新团体定制活动

回复【科普基地】,了解深圳科普基地详情

回复【观鸟知识】,学习观鸟相关科普知识

回复【博物学院】,了解更多博物学院活动详情

- 参加最新科普活动

- 认识科普小朋友

- 成为科学小记者

会员登录

会员登录