在商超和网上购买食品早已成为日常生活的一部分,你在选购时会看包装上哪些信息呢?如果我没猜错,最常看的,应该是生产日期和保质期吧?

现在“过保质期不能卖”和“过保质期不要吃”已经成为常识,然而我相信很多人家里的过期食品仍然照吃不误。过期食品到底要不要扔掉?吃了会不会有问题?如果扔掉算不算食品浪费?

首先,保质期并不是拍脑袋拍出来的一个数。其原理是通过实验来看食品在模拟或真实环境下能否保持其安全性和品质特征(比如色、香、味、口感)以及能保持多久。当然有的小企业可能也不怎么做实验,照着同工艺、同包装的同类产品抄一个完事。

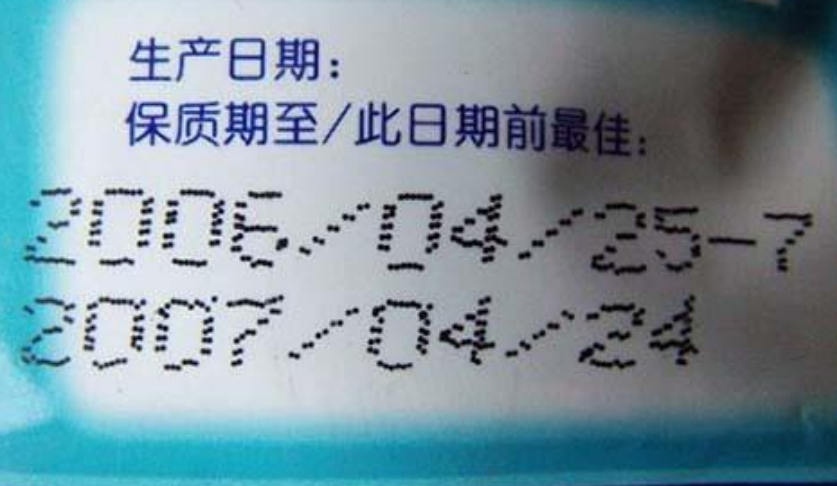

十几年前,食品包装上可能标注有好几种日期,包括保质期、最佳食用期、保存期等。现在在国外超市也能看到类似的标注,例入欧美的“Best before”、“Used by”,日本的“最佳赏味期”等等。

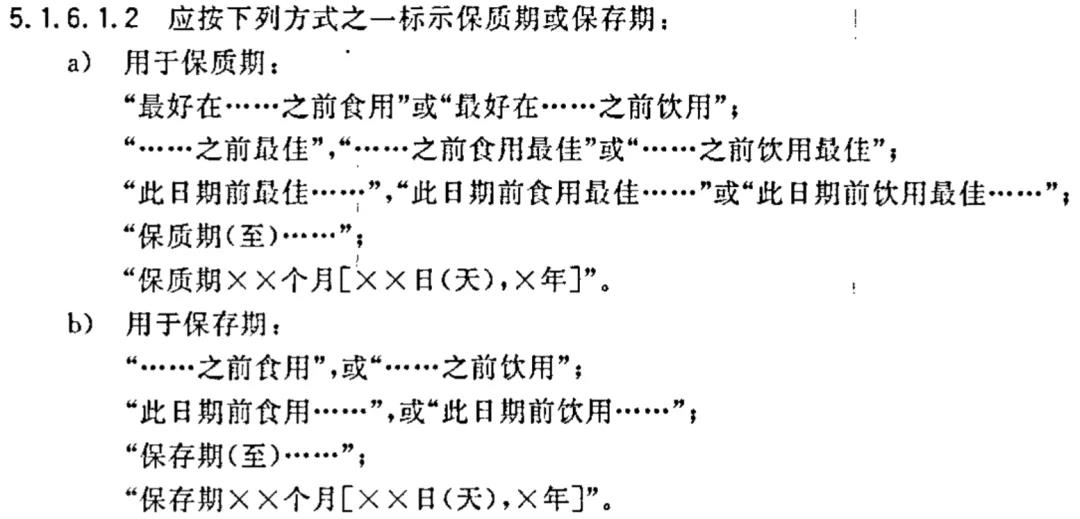

按照当年的食品安全标准(文末有截图):

保质期=最佳食用期=最适食用期

保存期=推荐的最后食用日期

当年的国家标准对“保质期”更明确提出,“超过保质期的食品在一定时间内仍然可以食用”,比如饮料出现沉淀、酸奶出现结块等等。这些品质特征可能影响观感,但无碍食品安全,营养也不会有多少改变,因此这个标识方法其实挺科学的。

即使是“保存期”,国家标准的描述也是“此日期之后,食品可能不再具有消费者所期望的品质特征,不宜再食用”。也就是说,说不准还能吃呢。

但是后来的市场反馈是,很多人觉得好几种日期堆在那儿,一会儿保质期,一会儿保存期,根本搞不懂啥意思。于是国家标准进行修订的时候就变成了现在的“生产日期+保质期”的单一标注方式。

现在的食品保质期和当年的食品保质期其实是一个概念,很多企业在实际操作中是当做“最佳食用期”标注的,因此即使“过期”了一段时间,吃起来完全没问题。

但由于没有了“保存期”,也很难说有没有食品是按“保存期”来标注保质期。加上消费者教育的时候图简单,很多时候把保质期和保存期的概念混为一谈,于是“过期食品不能吃”深入人心。将过期食品付之一炬还成了一些地方的政绩,而这不仅是资源的浪费,也带来环境压力。

在反对食品浪费的大背景下,越来越多的人开始思考,能否更好的处理食品安全、食品质量和食品浪费的关系。现在“临期食品”已经得到消费者的广泛认可,未来“过期食品”能否登上大雅之堂?

无论是光明正大的售卖还是通过慈善机构捐赠给需要帮助的人,只有物尽其用才不枉它从农田到工厂一路走来的艰辛(下图为国外的过期食品超市)。当然,我们也要从自己做起,先把家里的过期食品吃光吧(变质的除外)!

附:2004版食品标签国家标准

(网图侵删)

关注【深圳科普】微信公众号,在对话框:

回复【最新活动】,了解近期科普活动

回复【科普行】,了解最新深圳科普行活动

回复【研学营】,了解最新科普研学营

回复【科普课堂】,了解最新科普课堂

回复【科普书籍】,了解最新科普书籍

回复【团体定制】,了解最新团体定制活动

回复【科普基地】,了解深圳科普基地详情

回复【观鸟知识】,学习观鸟相关科普知识

回复【博物学院】,了解更多博物学院活动详情

- 参加最新科普活动

- 认识科普小朋友

- 成为科学小记者

会员登录

会员登录